「挿絵を入れたいけれど、依頼は高すぎるし、無料素材では作品に合わない……」

そんな悩みを持っていませんか?

最近はAIを使えば、低コストでオリジナルの挿絵を作れるようになり、個人出版や同人誌でも活用する人が増えています。

とはいえ「著作権は大丈夫?」「画質は印刷に耐えられる?」と不安に思う方も多いはずです。

本記事では、AIで挿絵を作る方法を3ステップで解説し、出版に安心して使えるコツやおすすめの画風も紹介します。

これを読めば、自分の本に合った挿絵を安心して取り入れられるようになります。

無料で使える方法だけご紹介しています

プロンプトはコピペでOK!

- AIで作った挿絵は出版に使えるのか、不安を解消するルール確認

- AIで挿絵を作る基本の3ステップ

- 本に合う画風や作例、失敗を防ぐコツ

AIイラストは本の挿絵として使える?

AIイラストは出版で使えるのか

AIで作った挿絵は、出版物にも使えるケースがあります。

すでにKindle本や絵本、同人誌などでAIイラストを採用する例が増えており、文章だけでは伝わりにくい世界観を補う手段になっています。

理由は、AIが生成する画像は「新しく作られたオリジナル」として扱われ、依頼や素材購入に比べて手軽に用意できるからです。

ただし、どのツールを使うかによって条件は異なるため、利用前に必ず確認することが大切。

つまり、AI挿絵は出版に使えるが「規約を理解して正しく使うこと」が安心への第一歩です。

商用利用と著作権の基本ルール

AIイラストを出版に使うときは「商用利用」と「著作権」を正しく理解しておく必要があります。

理由は、ツールごとに利用条件が違い、知らないまま使うとトラブルにつながる可能性があるからです。

たとえば、あるツールは「商用利用OK」と明記していても、別のツールでは「クレジット表記が必要」「一部ジャンルは禁止」といった制約があります。

また、有名キャラクターや商標に似すぎた挿絵は著作権侵害になる恐れがあります。

まとめると、出版にAI挿絵を安心して使うためには「利用規約を読む」「著作権や商標に配慮する」の2点を必ず守ることが重要です。

AI挿絵の作り方3ステップ

STEP1 ツールを選ぶ

AI挿絵づくりの第一歩は、どのツールを使うかを決めることです。

ツールによって得意な画風や操作のしやすさ、商用利用の可否が異なるため、自分に合ったものを選ぶことが重要です。

たとえば、初心者なら「ChatGPT」のように、簡単な指示で作成できるツールがおすすめ。

「イラストを描いて」と伝えるだけで画像が生成でき、難しい設定も不要です。

もしChatGPTって何?という人はこちらを見てね👇️

無料で高品質な画像を生成したいなら、ImageFXもおすすめです。

より細かい調整や多様な画風に挑戦したい人は「Stable Diffusion」や「Midjourney」のような高機能なサービスを選ぶとよいでしょう。

つまり、最初は「使いやすさ」を重視し、慣れてきたら「表現の幅が広いツール」に挑戦する流れが安心です。

STEP2 プロンプトをつくる

次のステップは、AIにどんな挿絵を作ってほしいかを文章で伝える「プロンプト」を工夫することです。

プロンプトがあいまいだと、思った通りの絵が出にくいからです。

基本的には「キャラの特徴(服装や表情)+場面(背景)+雰囲気」を入れるのがポイントです。

たとえば、

「黒髪ショートの女の子が、公園で笑顔でブランコに乗っている。やさしい水彩風の挿絵」と書けば、ただ「女の子の絵」と入力するよりも、ずっとイメージに近い仕上がりになります。

さらに応用としては、

- キャラクター統一:「青いワンピースを着た女の子」と毎回同じ特徴を入れる

- 場面描写に合わせる:「夕暮れ」「明るい色調」「静かな雰囲気」などキーワードで雰囲気を調整

- 英語キーワード活用:「watercolor(透明水彩)」「linedrawing(線画)」などで画風を指定

これらを組み合わせると、児童書のようなやさしいタッチから漫画風まで、幅広い挿絵を作ることが可能です。

まとめると、プロンプトは「文章の設計図」です。細かく書けば書くほど、自分のイメージに近い挿絵が手に入ります。

もし、難しい!と思ったらChatGPTで「イラストを書くためのプロンプトをテキストで書いてください」とお願いするといい感じにしてくれます。

STEP3 複数回生成してから保存する

最後のステップは、力技です。

思ったとおりに近い画像を作ってもらうには、複数回生成させるのがポイント。

人物の目が変? といった不自然な表現も、再度生成させると治ることが多いです。

無料のChatGPTだと回数制限が少ないので、何度も生成させたい場合はImageFXがおすすめ。

何度か生成してみて、気に入ったものを保存しましょう。

AI挿絵におすすめのプロンプトと作例

ここではImageFXでの作例を紹介します。

他のAIで使っても似たような画像を生成することは可能です。

プロンプトを英語で書いていますが、簡単なものであれば日本語でもOK!

色々試してみてくださいね。

シンプルな線画

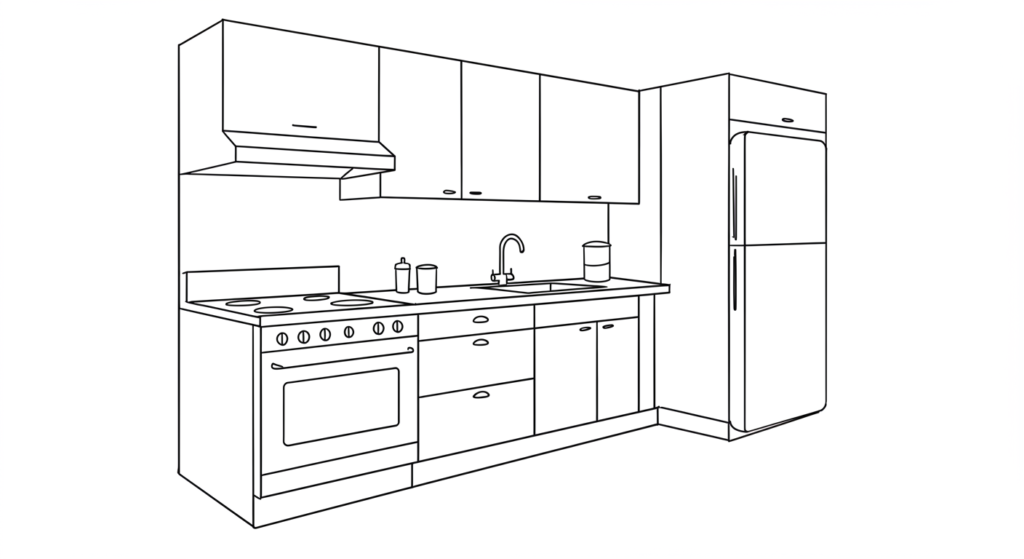

まず紹介したいのが「シンプルな線画」です。

線だけでサッと表現されたイラストは、実用書や解説本でとっても便利なんです。

余計な色が入らないのでスッキリ見えて、内容がスッと頭に入ってきます。

しかも印刷コストも抑えられるので、自費出版を考えている人にもやさしい選択肢。

私自身もよく使っています。たとえば家事について書くとすると「キッチン」「リビング」「トイレ」などの場面を線画で入れると、文章だけよりずっとわかりやすくなります。

プロンプト例

line drawing, simple sketch, black and white, clean outline, kitchen

柔らかい水彩画

次におすすめなのが「やわらかい水彩画」。

淡い色合いとにじんだタッチは、見ているだけでホッとします。児童書やエッセイとの相性がよく、ページをめくるのが楽しくなるスタイルです。

子ども向けの物語なら、動物たちが遊んでいるシーンを水彩風で描くだけで、ぐっと優しい雰囲気になります。

親子の触れ合いを描いた挿絵なんかもいいですね。

プロンプト例

soft watercolor illustration, pastel colors, children’s book style, living

ミニマルなアイコン風

最後は「ミニマルなアイコン風」です。

シンプルな形やワンポイントの色で表現されるアイコンは、ビジネス書や実用書にとても便利。

章の見出し横に置いたり、チェックリストに添えたりすると、一気に読みやすさがアップします。

さらに、同じスタイルで複数作って並べると、本全体に統一感が出るのも◎。

AIで作ったあとに編集ソフトなどで色やサイズをそろえると、プロっぽい仕上がりになりますよ。

プロンプト例

minimal icon, flat design, simple color, vector style, cat

AIイラスト挿絵の作り方

キャラクターを統一するコツ

AIで挿絵を作るときに一番つまずきやすいのが「キャラクターが毎回違う顔になる」こと。

私も最初に試したときは「この子、同じ主人公のはずなのに別人みたい……」と何度もやり直しました。

コツは、プロンプトに必ず共通の特徴を入れることです。

たとえば「青いワンピースを着た女の子」「黒髪ショートで笑顔」など、毎回同じ条件を加えるとキャラがそろいやすくなります。

つまり、特徴を固定してプロンプトに入れることと、ベース画像を活用することが、同じキャラクターを揃える一番のコツです。

完全に同じ顔を出すのはまだ難しいですが、似た雰囲気を保つことは十分できます。

ストーリーに登場するキャラがページごとに違う人にならないよう、特徴を固定するのがポイントです。

キャラクターを統一させたいときは、GoogleのAI Geminiで使える「Nano banana」が便利。

キャラクターの特徴のわかるイラストを1枚つくっておけば、背景や表情だけを変えることができます。

場面描写に合わせる方法

文章のシーンに合わせて挿絵を作ると、読者がイメージしやすくなります。

AIにただ「背景はリビング」と入力するだけでは、どんな場面か伝わらないですよね。

「窓から日が差し込んで明るい部屋」「コーヒーを飲んでリラックスしている」「ソファと観葉植物が置かれている」など、場面の情報をしっかり入れると、一気に物語らしさが出てきます。

人物もただの「女性」より「子どもと一緒に笑顔で遊んでいる女性」と具体的に書くほうがイメージにあったものが生成されました。

ちょっとしたキーワード追加で挿絵の雰囲気はガラッと変わるので、シーンごとに描写を具体的にするのがおすすめです。

具体的に言語化するのが難しい場合、ChatGPTなどのAIに「こんなシーンなんだけど具体的に書いて」ってお願いするのもアリです!

タッチをそろえてシリーズ感を出す

意外と大事なのが「画風の統一感」です。

キャラクターや場面がそろっていても、1枚は水彩調、次のページはリアル調……というバラバラなタッチだと、読者が違和感を覚えてしまいます。

コツは、プロンプトに「watercolor style」「comic style」「line art」など、毎回同じスタイル指定を入れること。

私も最初は「このページだけ浮いて見えるなぁ」と悩んだのですが、画風を統一してからは本全体のまとまりがぐっと良くなりました。

作品に「シリーズ感」を出したいなら、キャラだけでなくタッチをそろえるのも忘れずに。

タッチに悩んだらぜひこちらも参考にしてみてください。

よくある失敗と対処法

商用利用の規約を読まずに使う

AIツールごとに「商用利用の範囲」や「禁止事項」は違います。

たとえば無料プランでは商用不可、有料プランのみ商用可というケースも。

規約を確認しないまま出版に使うと、あとから差し止めやトラブルの原因になります。

対処法:必ず利用規約を確認し、出版に使う場合は商用利用OKかチェックする

有名キャラに「似ている」絵を使う

人気キャラクターや既存作品にそっくりな挿絵は、著作権や商標の侵害になる可能性があります。

最近は出版社や映画会社もAI生成物の監視を強めているため、似すぎているだけでもリスクが高いです。

対処法:Googleの画像検索で、生成した画像にそっくりなイラストが無いかを確認する

プロンプトを変えすぎてイメージから離れていく

最初にいい感じにできたので少しだけ変えてみたい、といった時にプロンプトを変えてしまって今度はイメージから離れてしまう。

イメージに近づけたいのに、毎回違うキーワードを追加してしまい、逆に絵柄がブレてしまう。

これはよくある失敗です。

指示が多すぎたり矛盾すると、AIは混乱してしまいます。

対処法:基本の特徴を固定し、「キャラ特徴 → 場面 → タッチ」の順でシンプルに。必要なら少しずつ修正を重ねる方が安定します。

意外と同じプロンプトでも再生成するだけで、イメージに近づくことも。

少しずつ変えるのがおすすめです。

応用テクでさらにレベルアップ

画像編集もAIにまかせてみる

AIは挿絵を作るだけでなく、編集も驚くほど得意です。

「背景を明るくしたい」

「小物を足して雰囲気を変えたい」

なんていう細かいリクエストにも対応できます。

私も最初は「生成した絵をそのまま使うしかない」と思っていましたが、試しにAIに「帽子をかぶせて」と指示したら数秒で修正版が出てきて感動しました。

自分で画像編集ソフトを開かなくても、修正のたびに新しいバリエーションを提案してくれるので、発想の幅も広がります。

Canvaで編集する

挿絵を本に載せるときは、文字とのバランスやページ全体の統一感も大切です。

Canvaならドラッグ&ドロップで位置調整ができて、文字入れや吹き出し追加も簡単。

しかもAI生成の挿絵をCanvaに持ち込むと、雰囲気に合わせたテンプレートやフォントを選べるので「ただの絵」から「完成された挿絵ページ」に一気に格上げされます。

私はブログ用のアイキャッチやプレゼン資料にもCanvaを使っているので、普段の作業の延長で本の挿絵編集もできて助かっています。

無料ツールで背景を消す

意外と多いのが「背景いらないな……」という場面。

もちろん背景なしを指定して生成すれば良いのですが、後から消したくなることも。

そんなとき便利なのが無料の背景削除ツール。

remove.bgのようなサービスを使えば、数秒でスパッと背景を透明にできます。

私は子ども向けの絵本風イラストを作ったときに余計な背景を削除し、シンプルな白背景に変えただけで読みやすさがぐんとアップしました。

無料で直感的に使えるので、まずは試してみる価値ありです。

Q&Aでよくある疑問を解決

商用利用は本当に安心?

「AIで作った挿絵って、本に使って大丈夫かな……」って心配になりますよね。

基本的にはツールの規約を守っていれば商用利用できます。

ただ、無料版だとNGだったり、有料プランだけOKという場合もあるので要チェックです。

もし「規約を読むのも不安」「あとから問題になるのは避けたい」と感じるなら、フリー素材を活用するのも安心な方法です。

たとえば表紙のワンポイントや小さなカットイラストなら、既存のフリー素材で十分まかなえます。

逆に「オリジナルキャラを作りたい」「シーンに合わせた絵が欲しい」ときはAIの方が活躍します。

私も最初はフリー素材を使っていましたが、AIイラストを少しずつ取り入れてみたら「ここはフリー素材、ここはAI」と使い分けるようになりました。

安心感とオリジナリティ、どちらを優先したいかで選ぶのがおすすめです。

無料版と有料版どちらを選ぶ?

「まずは無料から」それで大丈夫です。

ツールによっては無料でも十分きれいな絵をつくれます。

ただし、生成回数が限られていたり、印刷には少し不安が残る解像度だったりと制約があります。

なのでおすすめは、最初は無料版で遊びながら慣れて、不満が出てきたら有料版といった形です。

これなら無駄なくステップアップできますよ。

どのくらい練習すれば慣れる?

「何回くらいやれば思い通りに挿絵が作れるようになるの?」って気になりますよね。

最初から理想の1枚を出すのは難しいですが、コツをつかめばびっくりするくらい早く慣れます。

おすすめは、まずこの記事で紹介しているプロンプトをコピペして、そのまま動かしてみること。

最初は自分の言葉を考えなくても「こうやって指定するんだ!」と感覚がわかります。

そこから少しずつ、色を変えてみたり、背景を追加してみたりと、1〜2個ずつアレンジしていくと「変えたらどう出力が変わるか」がすぐに理解できます。

【まとめ】AIをつかった挿絵のつくり方を解説しました

まずは1枚作ってみることから

難しく考えなくても大丈夫です。

最初の1枚を作ってみるだけで、「こんな感じなんだ!」とイメージがつかめます。

失敗しても、それも次につながる経験。

私も最初は思った通りにならずに笑ってしまいましたが、気づけばどんどん楽しくなっていきました。

不安を解消すれば出版にも使える

「本当に使って大丈夫?」という不安は、誰でも最初に感じるものです。規約を確認したり、フリー素材と使い分けたりすれば安心して出版にも使えます。大事なのは“リスクを知ったうえで工夫すること”。その一歩で、不安はぐっと小さくなります。

低コストで本の魅力を高めよう

AIの一番の魅力は「コストを抑えながらオリジナル感を出せる」ことです。

外注するほどの予算はなくても、自分の作品に合った世界観をつくれます。

読者に「わあ!」と驚いてもらえる瞬間を想像すると、制作もワクワクしてきますね。

この記事を読んだら、まずはここで紹介したプロンプトを1つコピペして試してみてください!

実際に手を動かすことで「できた!」という体験が得られ、楽しさが一気に広がりますよ。

あわせて読みたい関連記事はこちら